Деформирующией артроз тазобедренного сустава (коксартроз) – группа различных по своей причине возникновения заболеваний со сходными биологическими, морфологическими, клиническими проявлениями и исходом, в основе которых лежит поражение всех компонентов сустава: хряща, субхондральной кости, синовиальной оболочки, связок, капсулы, а также периартикулярных мышц, которая приводит к болевому синдрому, постепенной утрате функции сустава, статико-динамическим нарушениям вплоть до невозможности самостоятельного передвижения без вспомогательных средств опоры (костыли, трости, ходунки и т. д.).

Лечение коксартроза у детей и подростков является одним из ведущих направлений в специализированной клинике патологии тазобедренного сустава ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера» Минздрава России. Активная научно-исследовательская деятельность позволила врачам лечить даже запущенные стадии болезни, не прибегая к радикальным методам, таким как эндопротезирование, побороться за сохранность собственного сустава ребенка.

Что такое коксартроз?

Коксартроз является хроническим заболеванием, для которого характерна постепенная дегенерация покровного хряща на головке бедренной кости и вертлужной впадине с последующим его полным разрушением, что приводит к грубым деформациям компонентов сустава. Это приводит к ограничениям движений в тазобедренном суставе вплоть до полного отсутствия подвижности, болевому синдрому с формированием контрактур в порочном положении, деформации смежных суставов и пояснично-крестцового отдела позвоночника.

Заболевание медленно прогрессирует и протекает с изменением свойств суставной жидкости, снижением амортизационной функции хряща с повышением локальной нагрузки на его отделы. Эти участки патологической гиперпрессии приводят к истончению хрящевой ткани и медленному разрушению сустава.

Причины появления коксартроза

Основные заболевания детского тазобедренного сустава, приводящие к развитию коксартроза:

- дисплазия тазобедренных суставов;

- последствия острого гематогенного остеомиелита;

- юношеский эпифизеолиз головок бедренных костей;

- идиопатический аваскулярный некроз головки бедренной кости;

- последствия переломов проксимального отдела бедренной кости и вертлужной впадины;

- системные дисплазии скелета;

- болезнь Легга-Кальве-Пертеса;

- стероидный некроз (последствия длительной терапии глюкокортикостероидами и цитостатиками);

- ДЦП;

- артрогрипоз;

- болезнь Отто-Шрабека;

- ревматоидный артрит;

- синдром Эллерса-Данло;

- болезнь Бехтерева;

- врождённые пороки развития нижней конечности.

Клинические проявления стадий коксартроза

- I стадия. На начальной стадии выявить болезнь по клиническим проявлениям проблематично, поскольку боль в суставе появляется исключительно при физических нагрузках, проходит после отдыха. Подвижность сустава не ограничена, походка без изменений.

- II стадия. Боль становится более явной. Она возникает даже в состоянии покоя, наиболее выражена при нагрузках на сустав: при вставании с постели, во время ходьбы, при длительном нахождении в статической позе. Болевые ощущения отдают в бедро, колено, из-за этого нарушается походка, появляется хромота.

- III стадия. Боль приобретает постоянный характер, не исчезает даже ночью. Ребенок не может передвигаться без вспомогательных средств опоры или помощи, поскольку выраженно ограничивается подвижность в суставе, происходит гипотрофия мышц нижних конечностей, в первую очередь ягодичных. На пораженной стороне наблюдается укорочение и порочное положение конечности, при ходьбе наклоняется корпус в пораженную сторону с целью компенсации укорочения конечности и перекоса таза.

Рентгенологические стадии коксартроза

Существуют различные авторские классификации коксартроза (Severin, Crow, Eftekhar, Hartofilakidis, Косинская, Tonnis и др.). В ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера» Минздрава России разработана и применяется в повседневной клинической практике собственная классификация коксартроза, которая, на наш взгляд, является максимально информативной в плане степени выраженности дегенеративно-дистрофических изменений в тазобедренном суставе и позволяет выбрать оптимальную тактику лечения детей:

- I стадия – склерозирование, нечеткость контуров верхне-латерального края свода вертлужной впадины, уплотнение костной ткани в субхондральных отделах свода вертлужной впадины («субхондральный склероз»), трабекулярная структура по ходу «силовых линий» сохранена;

- II-а стадия – нарушение трабекулярной структуры в виде нечеткости, «размытости», нарушения ориентации костных балок; начальные признаки образования костных кист в наиболее нагружаемой области свода вертлужной впадины (уплотнение костной структуры в виде ободка вокруг кисты с одновременным разрежением костной ткани внутри ее полости); распространение участков склероза на центральные отделы вертлужной впадины;

- II-б стадия – неравномерность суставной щели в месте локализации наиболее нагружаемых отделов головки бедра и впадины, окончательное «созревание» костных кист (формирование полости и склеротической каймы) с последующим прорывом их в полость сустава; сужение суставной щели наиболее выражено в месте прорыва кист в полость сустава;

- III стадия – сужение суставной щели на всем протяжении, краевые костные разрастания.

Диагностика коксартроза

ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера» Минздрава России специализируется на ранней диагностике и лечении детских ортопедических патологий, в том числе и коксартроза.

Основные диагностические методы – клинический осмотр с определением патогномоничных тестов, рентгенография, компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ) сустава. Посредством методов визуализации можно выявить заболевание на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективное.

Лечение коксартроза у детей

Консервативное лечение коксартроза у детей может быть использовано на I стадии заболевания и состоит из немедикаментозных и фармакологических методов воздействия. Поскольку патогенез коксартроза до настоящего времени остаётся недостаточно ясным, этиотропная терапия данного заболевания практически не разработана. Целью консервативного лечения является стабилизация дегенеративно-дистрофического процесса и перевод его в фазу клинической ремиссии, при этом важнейшими лечебными задачами являются предупреждение деградации суставного хряща, борьба с болью и воспалением.

Применяются следующие средства консервативной терапии коксартроза:

- медикаментозная терапия (анальгетики, хондропротекторы, нестероидные противовоспалительные средства);

- восстановительная терапия (лечебная физкультура, массаж пораженного участка для улучшения кровообращения и обменных процессов);

- физиотерапевтическая терапия (магнитотерапия, фонофорез, электромиостимуляция);

- социальная терапия (коррекция веса, снижение физических нагрузок и образа жизни).

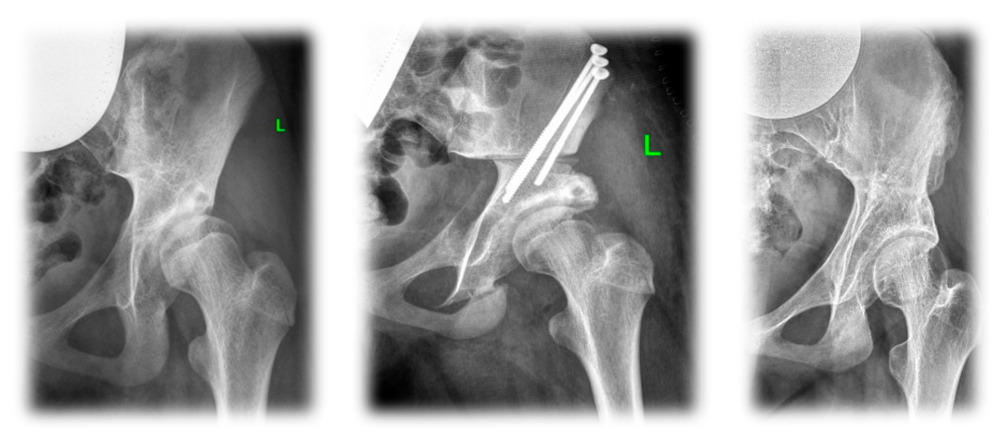

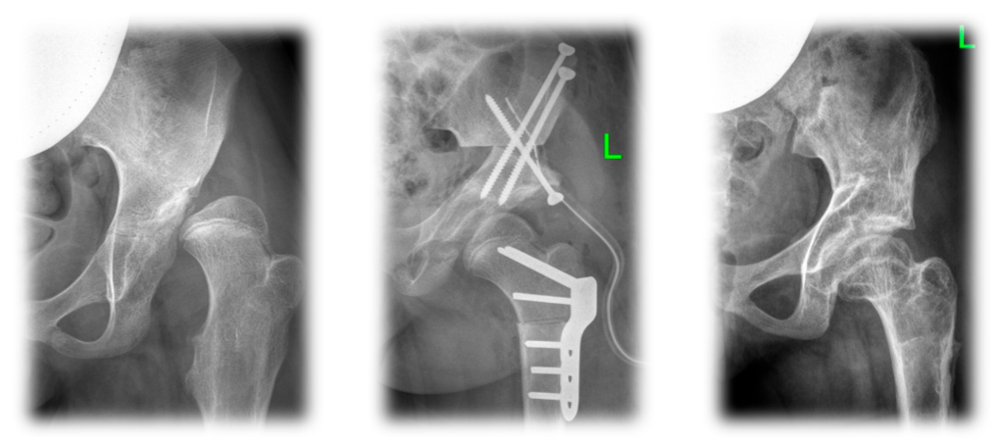

Со второй стадии заболевания на первый план выходят хирургические технологии лечения коксартроза. Специалисты ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера» Минздрава России регулярно проводят исследования, касающиеся лечения и профилактики коксартроза у детей, публикуют результаты своих работ в научных изданиях. Разрабатываются и внедряются в практику прогрессивные малотравматичные подходы к выполнению самых сложных хирургических вмешательств на тазобедренном суставе. Так, при IIa и некоторых вариантах IIб стадии выполняются органосохраняющие операции с применением аддитивных технологий. Целью этих вмешательств является восстановление корректных рентгенанатомических соотношений в тазобедренном суставе с нормализацией нагрузки на суставные поверхности головки бедренной кости и вертлужной впадины. В такой ситуации в растущем организме возможна не только длительная стабилизация уже существующих дегенеративных изменений, но и их полный регресс (рисунок 1, 2).

Остановить разрушение хряща можно, если вовремя обратиться в специализированную клинику. Нельзя запускать болезнь до последней стадии, на которой единственным лечением станет эндопротезирование (замена собственного сустава на искусственный)!!! Стратегия работы отделения патологии тазобедренного сустава направлена на выполнение органосохраняющих реконструктивных операций для спасения своего тазобедренного сустава, а эндопротезирование тазобедренного сустава у детей является операцией отчаяния и должна выполняться по очень узким и ограниченным показаниям.

Если же в Центр обращаются пациенты с III стадией коксартроза, то эндопротезирование тазобедренного сустава является единственным методом лечения. После операции ребенка ожидает период восстановления, который проходит под контролем ортопеда.

В ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера» Минздрава России разработана программа комплексного восстановительного лечения после проведения как органосохраняющих, так и органозамещающих операций на тазобедренном суставе, которая позволяет максимально быстро вертикализировать пациента, восстановить функцию тазобедренного сустава и тонус мышц нижней конечности, что приводит к скорейшей социальной адаптации и возвращению ребенка к привычному образу жизни.

Коксартроз может существенно снизить качество жизни. Как только ребенок начал жаловаться на боль в тазобедренном суставе, пускай даже после физических нагрузок, стоит немедленно показаться врачу.